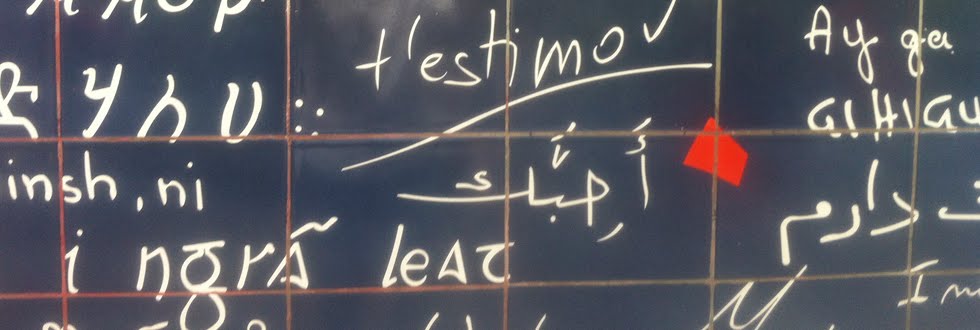

“La palabra es una

forma de energía vital” (Dr. Mario Alonso Puig)

Sé que en cuanto salen de mi van a Australia, y allí Iván

las valora; que en Barcelona, Marien las acaricia y comparte; que en Las

Palmas, Cris las admira orgullosa; que en Lloret, Joan las lee y recomienda; que

allí donde esté, Carla las analiza y pondera…pero, ¿dónde van mis palabras?

¿Dónde van tus palabras? ¿Dónde viven las palabras?.

Somos lo que somos porque las palabras nos han hecho así,

nos moldean, corrigen, pasean con nuestra imaginación, se dan la mano, se

besan, regresan cuando menos las esperamos a

nuestra conciencia, a nuestra intención, a nuestros sueños. Apalabramos

la vida vitalizando las palabras en un acto independiente de la capacidad de

hablar: una civilización de ellas vive en nuestro interior, sepamos

pronunciarlas o no, sepamos escribirlas o no, declamarlas o no, cantarlas o no.

Que les abramos conscientemente portones para que salgan o las mantengamos

felices intramuros nada tiene que ver: tienen vida propia. Fueron antes que

nosotros. Nacieron antes de que la vida nos acompañara hasta esta avenida

llamada Mundo, y éste comprendió que a través de ellas le entenderíamos mejor.

Por eso nos están esperando cuando llegamos y el primer llanto las reclama. Una

multitud de palabras nos recibe alborozada, colgada en los bordes del amor de

la madre que nos las presenta o balanceándose en la seriedad de la comadrona

que nos las acerca. Todo fluye en un baile hecho de letras compuestas por los

que han sido antes que nosotros, por los que vendrán después y por los que

acompañan nuestro momento, hoy, aquí, ahora. Palabras que separan y engarzan,

que matan y que despiertan, que otean y que guardan, que vigilan y protegen;

palabras que influyen y que enardecen, que sonríen y reflotan, que alegran y

entristecen, que hunden y soliviantan; palabras, siempre palabras…

“Y el Verbo se hizo

Carne…” (Juan, 1:14). Palabras que estaban ahí, en el principio de los tiempos.

Palabras que son el Tiempo mismo.

Nos estructuramos, pensamos, creemos, amamos y vivimos,

porque podemos, debemos y queremos contarlo, explicarlo, compartirlo. A menudo

nos refugiamos en ellas aunque, de vez en cuando, son ellas las que nos piden

unas lágrimas para poder navegar por el caudal de un sentimiento roto, de una

emoción sobrevenida, de un placer desatado. Palabras que surfean en océanos

embravecidos de confusión y agobio, que se deslizan por suaves valles de fuerza

y decisión, que se alimentan de pastos de voluntad o de tristeza. Palabras que

acuden en nuestro auxilio cuando las llamamos e incluso cuando no lo hacemos. Palabras

que nos retan a encontrarlas para completarnos.

El dios de las palabras es femenino: la Diosa Palabra. Dulce

y amarga, convulsa y clara, suave y áspera, profunda y trivial…una diosa sensual,

dueña, ama y señora de todas las letras, a las que esconde caprichosamente en

el interior de todas las estrellas para que estas se iluminen y provoquen así

que los seres humanos, instigados por la sutil semidiosa Inquietud, levantemos

la cabeza por encima de nuestro pequeño mundo para buscarlas. Y cuando damos

con una, la Diosa Palabra, feliz y satisfecha, apaga la estrella que la contiene

porque sabe que, desde ese momento, no necesitaremos mirar más allá para saber

lo que es la luz de una palabra, sino

que nos dejaremos arrastrar por su fulgor hasta ese lugar en el que viven todas

ellas y desde el que nos guían: nuestra propia alma.

Palabras, sólo palabras, siempre palabras…