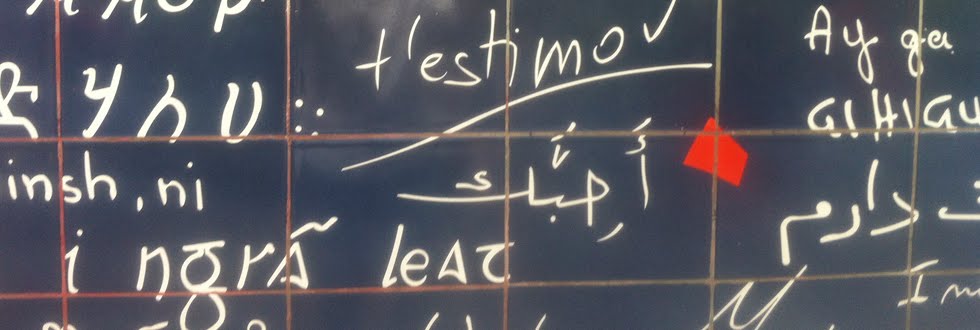

Nunca ha sido un único espejo

herramienta eficaz para reflejar un cuerpo entero. Tampoco lo es con la vida.

Es el tiempo el único que devuelve la imagen completa, perfecta, nítida, prístina de

nuestro evolucionar.

Mi tiempo habla. Lo hace sin

cesar, susurrando cómo vencer los miedos, contener el orgullo o aprovechar los momentos. También dicta, letra a letra, sílaba a sílaba, palabra

a palabra lo que no me gusta y, a pesar de que me aconseja vocearlo por

doquier, a menudo callo, porque la cobardía (“prudencia” la llaman algunos)

mora en mí desde siempre. Reprimo mis ideas condicionado por un triste “es que, y si...?”. “Prudencia social” e “inteligencia

conservadora” es como se ha rebautizado al miedo, tuneando horteramente su

auténtica faz. Y entre prudencias y pseudo-inteligencias se va apagando mi

yo. Y entre esques e ysis se va resquebrajando el espejo,

yéndose el tiempo y quebrando el alma, por no haber voceado antes lo que él dictaba

y yo mismo escribía con su tinta. Y entre esques

e ysis se va diluyendo también la

potencia de la otrora alegre voz de mi dignidad y valentía.

Pero se acabó. Ya no más esques ni más ysis, no más prudencias contenidas! Quiero que este escrito sea un

ejemplo de ello, tratando un tema de esos que no acostumbro a traer a este

atril de escritura emocional y sentimientos diversos. Quiero hablar de Cataluña, de mi Cataluña, de

mi tierra, de mi gente, de mi historia y del “procés”.

No soy independentista, nunca lo

he sido (también es cierto que no había debate en mi entorno sobre la necesidad

de serlo porque a muy poca gente se le pasaba por la cabeza la separación

radical de España). Soy interdependentista y universalista. Me siento más

cómodo en grupos grandes que en grupúsculos pequeños siendo, no obstante, que

no tengo problemas de adaptación ni en los unos ni en los otros. Mi casa nunca

ha sido un foco de polémica política, más allá de criticar o alabar las

actuaciones que los sucesivos gobiernos han llevado a cabo durante los últimos

53 años, que son los que tengo. De mis cuatro abuelos, tres eran catalanes de

nacimiento, al igual que sus padres y sus abuelos. La cuarta era aragonesa, tierra a

la que, por ese simple hecho, me siento absolutamente unido. Mi abuelo era

transportista de una conocida marca de cava, lo cual le llevaba a recorrer

Cataluña, parte de España y, sobretodo, Francia durante muchos meses al año. He

viajado por una buena parte del mundo, así que supongo que entre mi abuelo y

mis viajes se me desarrolló el gen de europeísta convencido y universalista

apasionado. Tengo íntimos amigos en Andalucía y en Madrid, de esos que siempre

te acompañan aunque nunca veas. Canarias me ha regalado amor en forma de pareja

y más amigos, en tal medida, que necesitaría dos vidas para compensar lo que me

aportan. He visitado todas las comunidades de España, excepto Extremadura

(deseando ir estoy, por cierto) y en todas ellas he sido feliz. Amo España.

Así, tal cual, sin ambages, sin eufemismos, sin circunloquios. Y es un amor

incondicional a su lengua, a su historia, a sus pueblos, a sus ciudades, a su

rico patrimonio y a su prolija cultura, pero sobretodo es querencia por sus

gentes, que considero mi gente. No puedo sentir lo mismo, no obstante, por sus

estructuras políticas ni sus gobiernos (ni los unos, ni los otros, que esto no

va de colores); y por “estructuras políticas” entiendo las de “allí” y las de

“aquí”. Y a todo lector que sienta la tendencia a afirmar, después de leerme,

que soy un “unionista”, le diré que saque inmediatamente esa idea de su cabeza,

porque no acepto ese calificativo. Ni separatista ni unionista, en todo caso

“gentista”. No me llaman las fronteras, aunque entiendo la lógica de su

existencia -tal y como están las cosas- como un mal necesario. No me ponen las banderas ni los himnos

–ni los que tienen letra ni los que no-, aunque valoro la importancia de su

simbolismo. Los mástiles más bonitos que conozco son los que sostienen una

bandera blanca, una con una cruz roja en su centro y una multicolor que

representa a gente de todas partes optando por luchar contra los convencionalismos

desde su opción sexual. Creo en el Himno a la Alegría, en la música como

vínculo irreemplazable de solidaridad humana, en la inteligencia y el esfuerzo, en las lágrimas sinceras de un

padre angustiado, en la inocencia de los niños, en la sonrisa cómplice de un

amigo, en el amor incondicional de una madre, en el alma de los animales, en la

fuerza de la voluntad y en la potencia de los sueños, creo en la belleza no sujeta exclusivamente a moldes estéticos, amo la fealdad y la imperfección

cuando esconden bondad en su interior, creo en la duda y la razón, en la

emoción, en la palabra que construye, en la sinceridad y en la virtud. Creo en

ti, chinija. No creo en procesos de separación que se aprovechan de las esperanzadas e

inocentes emociones de los ciudadanos. No creo en estrategias de ruptura que

adaptan argumentos inventados, modelando realidades inexistentes, para diseñar

un escenario utópico que únicamente beneficia a quién lo propugna. Ahora bien,

creo absolutamente en la libertad de pensamiento y de expresión, en la bondad

ideológica de aquel que considera que la única vía para mejorar es separarse de

lo que entiende que es una rémora para su avance. Nunca encontrarán estos en mí

a un opositor ideológico, porque me interesa más su confianza en una idea, que

la idea en sí. De la misma forma pero en sentido contrario, nunca aceptaré, de

ninguna manera, que nadie se atribuya el papel de “repartidor de

autenticidades” conmigo, poniendo en duda mi catalanidad por no estar a favor

de la separación del estado español, porque poca gente ama como yo mi tierra,

que es la de mis padres y la de mis hijos, la que me vio nacer y la que programó la

base de lo que soy. Pienso en catalán, escribo en catalán y sueño en catalán y,

aunque ame en castellano (por ponerle un idioma al amor), mi corazón se adapta

a cualquier lengua cuando aquello que lo cautiva lo merece. Porque así entiendo yo los idiomas, las historias, las culturas y los territorios: simples espacios de comunicación emocional e inter-personal que persiguen -quizás sin saberlo- un único objetivo, el de compartir para seguir creciendo. Y ese crecimiento, nunca puede darse desde la ruptura, sino desde la colaboración, cueste lo que cueste y lleve el tiempo que lleve.

Nota final: Si has llegado hasta

aquí, debes saber que lo que para ti ha sido una simple lectura (que te

agradezco infinitamente), para mí puede ser fuente de inconvenientes en algunos

ámbitos (el profesional entre ellos), pues desgraciadamente no es esta época de

mentes abiertas y corazones comprensivos, sino más bien de cerrazón

intransigente y mediocridad social. Aun así, opto por mostrarme por completo,

por abrirme al mundo, para que el espejo que debe reflejar todo mi “yo”, es

decir, mi tiempo, pueda mirarme orgulloso cuando me susurre de nuevo:

“Tranquilo, no temas, debías hacerlo”.