-

“Anda, deja que me lo lleve una semana conmigo, mujer, que al chaval no

le va a pasar nada…”

-

“…Ay…es que no sé…una semana…es mucho tiempo…¿y si tenéis un accidente

o algo?”

-

“Qué no! Cómo vamos a tener un accidente con ese camión! Ya me gustaría

a mí que corriera lo suficiente como para poder sufrir un poquillo en la

carretera o para que se me hiciera más corto el camino!...además, iremos

cargados de patatas la mitad del camino y de ladrillos la otra mitad, así que,

correr, más bien poco!”

Supongo que algo

parecido a esto fue la conversación que mantuvieron mi tío Mariano y su

hermana, mi madre, hacia principios del mes de julio de 1977. Yo tenía 14 años

más o menos recién estrenados, una melenilla embravecida a base de luchas fratricidas

contra dos o tres remolinos del pelo y

un montón de hormonas desatadas repartidas de forma desigual entre mi cuerpo,

mi mente y mi alma. Como apoyo casi definitivo en mi favor para acompañar a mi

tío alegué mis buenas notas. Poca cosa más podía presentar como argumento, así que

para complementar la bien intencionada pero, a mi juicio, escasa fundamentación

de su hermano, usé la técnica que mejor se me ha dado siempre: le dije a mi

madre la verdad. “Mama, venga vaaa, déjame ir, que no he estado nunca en Madrid

y quiero ver otros sitios!” “Ya has estado en Valencia… y en los Pirineos…y el

mes que viene iremos a San Carlos de la Rápita de vacaciones” “Joder, esto está

chungo”, pensé, y contrataqué: “Si me dejas ir, haré todo lo que me pidas en

San Carlos. Me quedaré con las nenas cuando

vayáis a la playa el papa y tú. Las cuidaré y vigilaré”. Evidentemente, no

pensaba hacer tal cosa con mis hermanas pequeñas, pero eso ya lo arreglaría

llegado el momento.

Funcionó. Lo sé

porque cuando mi madre sonríe, todo funciona.

*****************

-

“Pon la bolsa ahí…no, ahí no, debajo de la litera”

-

“Vale…”

-

“Y no pongas los pies encima del salpicadero, eh?”

-

“Vale…”

- "Esto que hay entre tú y yo es una parte del motor. Aquí dentro va a

hacer un calor de cagarse, así que procura no tocarlo con la mano, vale?”

-

“Vale…”

-

“Qué? Arrancamos?”

-

“Vale!”

Era mucho mejor

de lo que me había imaginado. Un camionazo, muy alto, no recuerdo la marca,

pero lo suficientemente grande como para vacilar con los amigos diciéndoles que

tu tío era camionero “pero de los de tráiler,

no de los que sólo llevan paquetes d’aquí p’allá”. De hecho, la

conversación con los colegas aún no se había producido, pero yo ya la

adelantaba reproduciéndola en mi cabeza mientras veía alejarse un pueblo gris

embadurnado de propaganda política con la cabeza asomada por la ventanilla, el

viento me peinaba y la alegría se metía por todas las rendijas del fuselaje del

vehículo.

-

“Y puedo decirles cosas a las chicas desde aquí arriba?”

-

“Si son bonitas, sí”

-

“Hombre, no se lo voy a decir a las feas!”

-

“Y por qué no?”

-

“…”

-

“De todos modos, me refería a las cosas que quieras decir, no a las

chicas, hombre: lo que digas, sea lo que sea y sea a quién sea, tiene que ser bonito”

-

“…vale”

Así empezó un

viaje que aún no ha terminado, que nunca terminará. Mi primer viaje serio. Un

camión grande pero viejo, un conductor al que adoraba, aunque nunca se lo dije

-porque los chicos de pueblo obrero no decíamos esas cosas- y un remolque que

no llevaba miles de quilos de patatas, sino la ilusión almacenada de un chaval

que no tenía ni idea de cómo, pero que intuía que aquel viaje le marcaría.

El primer

destino fue Zaragoza. Descargamos las patatas en el almacén de un polígono

industrial alejado del centro y cargamos en otra empresa ladrillos que teníamos

que llevar a Madrid, para la construcción de un banco importante (creo que era

el Urquijo, aunque no estoy seguro). Hubo problemas y lo que he explicado aquí

en dos líneas, en realidad nos llevó casi dos días. La época era complicada y

el papeleo y las gestiones, más. Aunque creo que el motivo real fue una huelga

de esas que los sindicatos te montaban por cualquier motivo en un plis plas. A

mí, esos retrasos me encantaban, pues otorgaban un plus de aventura al viaje. A

mi tío le fastidiaban bastante, pues suponían gastos extras que cubría con su bolsillo

y el incumplimiento de plazos. Aprovechamos para visitar la ciudad de Zaragoza,

comer en sitios de camioneros y dormir en un hostal barato. Hacía un calor que

deshacía el suelo y nublaba las ideas, pero yo no me quejaba. Cómo iba a

hacerlo, los camioneros no se quejan y sus ayudantes, tampoco! De momento, no

había rastro de chicas. Todo lo que rodeaba al camión era un mundo de hombres y

las únicas chicas guapas que veía eran fotografías de calendario que otros

camioneros colgaban en sus cabinas. Mi tío, no. El era especial. Para mí, más

de 40 años después y habiendo ya traspasado al cielo de los buenos camioneros, lo

sigue siendo.

Llegamos a

Madrid de noche y fuimos directamente a la obra, para poder descargar de buena

mañana los ladrillos que transportábamos. Nos instalamos (el verbo, dicho

ahora, se me antoja incluso cómico, pues cualquier parecido con un “instalarse”

actual es pura coincidencia) en la parte en la que supusimos que se

necesitarían los ladrillos. Cerramos bien el camión y nos fuimos a cenar algo…o

a intentarlo. Mi tío me dijo que aunque fuera de noche estábamos a casi 40

grados. No sé si era verdad, pero yo me lo creí, porque me sudaban hasta las

suelas de las bambas. Estábamos por

la zona de Legazpi, que en aquella época no era el barrio de Salamanca,

precisamente (bueno, hoy tampoco) y, por mucho que andamos, no encontramos nada

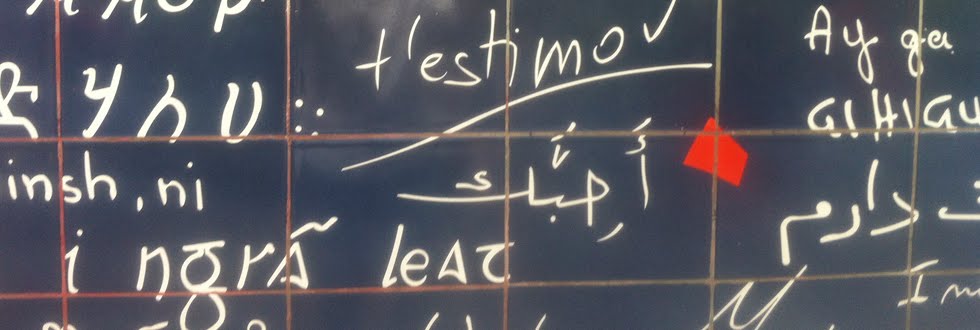

abierto. Por todas partes había pasquines y letreros políticos, con multitud de

siglas, símbolos y mensajes…vamos, igual que en mi pueblo, pero más. Tenía todo

el aspecto decadente que precede a un cambio radical o al deterioro total. Me dolía la barriga de hambre

y estaba muy cansado por la paliza del viaje. Ya no sentía ni el calor, sólo

tenía necesidad de echarme algo al estómago. Estaba cabreado con todo y el viaje

empezaba a parecerme un rollazo cuando, de repente, mi tío me dijo que me sentara

en un banco cercano, me dio dos latas enormes de sardinas en escabeche y un

pedazo aún más grande de pan que llevaba metido en una especie de bolsa que no

sé de dónde sacó. Se me quedó mirando, me sonrió y dijo: “Aquí tienes: un plato de ternera en salsa como los de la yaya María,

una tortilla de patatas hecha por la ‘mama’ y una barra de pan del horno del

Oliveres”. Yo miré tan suculento manjar y le contesté: “Pues tú te vas a joder, porque sólo vas a comer sardinas con pan seco!”.

Nos echamos a reír, abrimos las dos latas y, de golpe, la magia de la noche nos

señaló, nos guiñó el ojo como diciendo “estoy

con vosotros” y todo fluyó. Ni me acuerdo de cómo volvimos al camión. Sólo

sé que esa construcción enorme en obras se me antojó un hotel de lujo,

iluminado por una luna que, de tan llena que estaba, parecía que nos iba a explotar

encima. Como no podíamos dormir por el calor, nos quedamos en calzoncillos y

nos metimos, primero uno, luego el otro, en el barreño de agua en el que los

paletas limpiaban los ladrillos y las herramientas. En ese momento no había

piscina en el mundo que pudiera superar nuestro jacuzzi particular. Al salir del barreño, sin secarnos, subimos

al techo de la cabina (sí, sí, encima de la cabina), nos tapamos con sendas

toallas previamente humedecidas en la ‘bañera

del paleta’ y seguimos conversando. No recuerdo las palabras exactas, pero había

un poco de todo: chicas, cole, mi equipo de baloncesto, mis padres, familia, los

‘yayos’, sus viajes con el camión, cualquier tema servía con tal de despistar al calor…hasta

que él calló, encendió un pitillo y un rato después, mientras lo fumaba mirando

la luna, dijo simplemente “Jordi, eres

muy listo, no has salido a tu tío -sonrió-…pero lo que tienes que ser siempre es bueno, en cualquier

circunstancia, pase lo que pase, debes ser bueno. Estudia mucho, trabaja y

gana. Gasta lo justo y ahorra. Conoce a muchas chicas. Trátalas bien. Disfruta

lo que puedas. Te irá bien en la vida…pero sobre todo, sé buena gente. No

engañes, pero no te dejes engañar. Aprende a decir bien las cosas y procura que

lo que digas sea bonito y sea verdad.”. Apagó el cigarro y poco a poco, el

sueño y el calor nos ganaron la partida. Antes de cerrar los ojos del todo, volví

a mirar la luna. Sabía que allí había pasado algo importante, simple, pero

importante y quería ponerle un último rayo a esa historia, al lado de un hombre

que, por lo general, no era muy dado a hacer discursos ni nada parecido, pero

que aquel día dijo exactamente lo que tenía que decir para conseguir que un adolescente

entendiera lo que debía entender.

Los años y mi

profesión me han regalado posteriormente la posibilidad de hacer cientos de

viajes, por un motivo u otro. Viajes que han oscilado entre lo correcto y lo

genial…pero ninguno como aquella semana del verano de 1977. El verano en el que

murió Elvis, el año en que los Bee Gees se metieron en el alma de mi generación

con su Stayin’Alive y su How Deep is Your Love, el año en el que un

país entero echó a andar, a trompicones y de forma un tanto desordenada, hacia

una nueva época. Una época que nos traería modernidad, progreso, avance, que

pintaría las grises paredes de mi pueblo de colores diferentes. Pero para mí, siempre

será el año en el que fui feliz porque mi tío me enseñó, probablemente sin ser

consciente de ello, qué debía hacer para serlo. Yo tan sólo tenía que seguir el ejemplo que me dio en un banco con dos latas de sardinas y las palabras que grabó en mi corazón en el techo de un camión, a la luz de la luna de Madrid, una calurosa noche de verano.

(Dedicado al “tíet

Mariano”, DEP)