La ventana de la habitación de Alfonso y su hermano Gerardo

daba al exterior, en la misma esquina con la subida de la calle Hugo. Era una

planta baja. No había lugar en ella para la especulación o el qué pasará, pues

bastaba sacar la cabeza por entre sus rejas para saber exactamente qué sucedía

fuera, pero sí lo había para la imaginación, para las historias, las risas y la

amistad. En esa habitación descubrí, a los 13 o 14 años, la cara angelical de

una jovencísima Linda Ronstad, de la que me enamoré a la que empezó a cantar

las primeras notas de su “Blue Bayou”.

Para compensar el azúcar que nos provocaba el timbre de voz de Linda, Gerardo,

un poco mayor que su hermano y que yo, nos pinchaba el LP de Boney M., y ahí

nos dejaba a los dos: con el “Daddy Cool” y el "Ma baker" de turno.

Fue en casa del primo de Alfonso y Gerardo, Carlos, que vivía

a unos setenta metros de distancia, donde mi alma musical se engarzó al que

después ha sido un acompañante fijo en mi vida: Barry White. Y es curioso que

el flechazo fuera tan potente siendo que el primer tema que sentí (no sólo oí)

de este cantante, al que caracterizaba su profunda voz, fue “Loves Theme”, una preciosidad de cuatro minutos enteramente musicales,

sin letra. Floté por encima de un mundo y un pueblo que ya por entonces se me

antojaban grises, apagados y sucios, aunque el amor por el terruño disimulaba la

realidad que nos envolvía a todos en aquella época.

La casa de Plácido estaba entre las anteriores y cerca de la

mía. Todos los momentos que pasé en su piso, que fueron muchos, estaban

adornados de música (bueno, de música y de una madre a la que le salía el amor

por cada poro de piel y que convertía el verbo “sonreir” en el primero del diccionario,

aunque empezara por “s”). Fue en su habitación donde, sin saber biología, conocí

“La Vida secreta de las plantas”, un

bello experimento de Stevie Wonder que, desde entonces, es la banda sonora que

le pongo inconscientemente a la naturaleza.

Toni, mi gran amigo Toni, siempre tenía la cinta de celo a

punto para taparle los agujeros a cualquier cassette barato y convertirlo, made in nosotros mismos, en un conjunto (a

veces poco) armonioso en el que cabían desde Suzi Quatro, a The Doors, los Beatles,

Kool & the Gang, más Boney M. o lo que estuviera sonando en ese momento por

la radio. El radiocassette de Toni daba para eso y para más. Ensayar los bailes

de las fiestas del ABI del domingo por la tarde a partir de lo que escupía ese aparato

doméstico se convirtió en una costumbre, a la que se añadía de vez en cuando “el Manolo”, porque donde caben

dos siempre bailan tres.

Naturalmente, mi principal templo musical fue mi propia casa.

El sitio donde se podían mezclar los coros del “Nabucco” de Verdi, por parte de mi madre, con el eterno Glenn

Miller y su “In the Mood”, por parte

de mi padre, sin que la belleza de ámbas piezas se viera afectada ni un ápice a

pesar de sonar al mismo tiempo, mientras yo, en el silencio de la habitación,

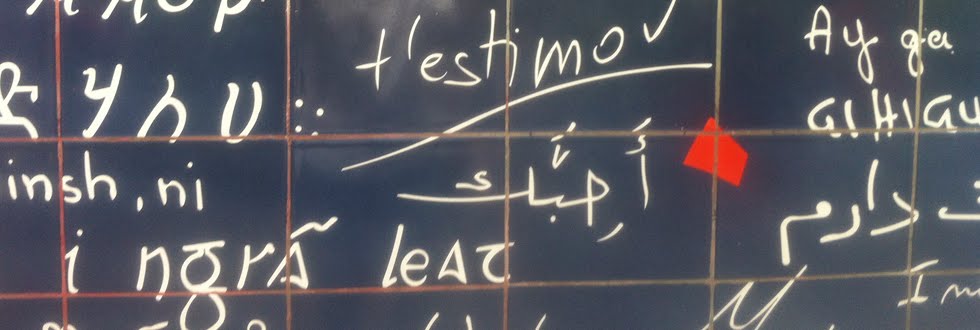

sin tener ni idea de inglés, iba transcribiendo fonéticamente y de forma transgresora y subversiva en una hoja de la

agenda de La Salle la letra de una maravillosa “Fantasy”, de Earth, Wind & Fire, para que se quedara grabada

en mi alma por los siglos de los siglos. Ahí sigue, saltando al escenario cada

vez que, aunque sea de lejos, me llegan los acordes del grupo de Chicago.

Todo eso pasaba en mi barrio, en la Font Pudenta. Un barrio

de trabajadores, obreros y operarios, de inmigrantes y gente sencilla. Un

barrio que dejaba la ventana abierta y muchas radios encendidas para que la

música acompañara el paso de sus habitantes, fueran por donde fueran y fueran

quienes fueran. Pues si bien es cierto que todos los barrios tienen música, yo sigo

pensando -puede que infantilmente- que, en nuestro caso, era la música la que

tenía un barrio.

No hay comentarios:

Publicar un comentario